关于辐射那些事

1 辐射的定义

辐射是能量以粒子或者电磁波的形式在空间传播的过程,例如太阳将光能辐射到地球,火焰将热能辐射到周围等都是辐射。所谓粒子辐射,包括放射性核素发射的α粒子、β粒子、正电子等。而γ核素发射的γ射线和X线管发出的X射线则属于高频电磁波,具有波粒二象性,又称为光子。当粒子或者光子的能量大于12 eV时,能够引起原子的电离,称为电离辐射,能量低于 12 eV的辐射不能够引起原子的电离,称为非电离辐射,也就是狭义的电磁辐射,例如移动通讯相关的微波辐射。

2 电离辐射的应用及损伤简史

1895年伦琴发现X射线,不久人们就意识到了电离辐射会危害健康。1896年1月末,美国的格鲁柏在制造X射线管并进行X射线实验时,手上发生了皮炎,以至晚年做了手和手指的部分切除手术。1896年3月,美国的埃迪森在改进X射线管和制造X射线荧光透视装置时,数小时后感到眼痛,继而发生了结膜炎。1896年4月,美国的丹尼尔在用X射线确定头颅中异物位置时,发现了X射线对头发有脱毛作用。1896年7月,德国的马修斯记述了X射线透视后引起脱毛和皮炎。20世纪初,由于没有认识到X射线的辐射危害,人们曾经通过照射大剂量X射线为女性去除身体上的毛发,后来这些女性皮肤出现了皱纹、色斑、感染、溃疡,甚至皮肤癌。1898年,居里夫妇发现了镭,1899年4月,法国物理学家贝可勒尔从居里夫妇那里借来少量镭盐,将放有镭盐的小瓶装在衬衣口袋里走了几个小时回到自己 的实验室,几天后在口袋后面的皮肤上出现了烧伤,事后他说:“我爱镭,但也恨它”。居里夫人由于长期从事镭及其他放射性物质的研究工作,身体受到过量的照射,造血组织受到严重的辐射损伤,1934年7月死于白血病。她的女儿伊伦娜·居里,人工放射性同位素的发现者,也死于白血病。20世纪早期夜光表盘涂镭女工用舌头舔沾有镭粉的笔尖,摄入镭粉发射的α粒子和γ 射线,照射使很多工人患上了严重的贫血。 1930—1960年,医学界把辐射看作是时髦的诊断和治疗手段,却缺乏对辐射远期效应的认识,病人由于接受高累积剂量而诱发过多的白血病、骨肿瘤、肝癌等 恶性肿瘤。20世纪60年代以后,人们对辐射危害健康的认识逐渐深入,加强防护,辐射危害越来越少。 科学家研究发现,辐射对人体的危害是与照射剂量相关的,事故情况下大剂量照射会引起死亡、癌症和急性放射病等健康危害,而多数人群受到的天然辐射和人工照射剂量一般不超过100mGy,属于低剂量照射,危害很小甚至还会出现有益的健康效应。

3 电离辐射的来源

根据辐射的来源可将电离辐射分为天然辐射和人工辐射。天然辐射包括宇宙射线、宇生放射性核素和原生放射性核素。宇宙射线的强度随海拔高度的增加而增大,因此高原地区的人群受到的宇宙射线照射剂量比平原地区的人群高。在海平面上,宇宙射线对人体的年平均照射当量剂量约为0.3mSv[5],然而居住在高海拔地方(例如中国拉萨)居民接受的年剂量是居住在近海平面高度的人的数倍。在飞机飞行的高度,宇宙射线的强度比地面高得多,在洲际航线的巡航高度上,剂量率可以达到地面值的100倍。陆地上的土壤、岩石、水和自然界中的铀-238、铀-235、钍-232、镭-226、氡-228、钾-40等可放出射线,这些天然射线的照射就是天然本底辐射。世界上有些地区,由于地表层含有高浓度的铀、钍,使地表γ射线剂量高于一般地区,称为高本底地区,例如,印度的克拉拉邦、巴西的大西洋沿岸以及中国广东省阳江市的部分地区。天然辐射源对成年人造成的平均年有效剂量约为2.4mSv。 人工辐射的主要来源有核设施、核技术应用以及核爆炸产生的辐射,其中医学检查和诊断的辐射是最 大的人工辐射来源。医疗照射来源于X射线诊断检查、 体内引入放射性核素的核医学诊断以及放射治疗过程。美国接受医疗照射剂量约为3.0 mSv/y,已经超过了天然辐射照射的2.4 mSv/y,目前中国的人均医疗照射剂量约为0.6 mSv/。

4 电离辐射在机体内的作用机制

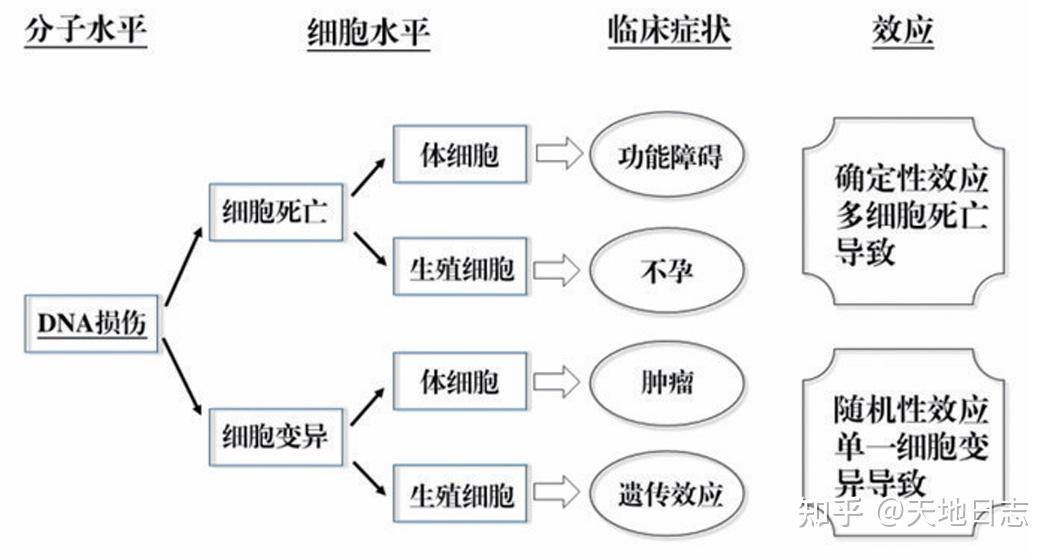

电离辐射对生物大分子的作用分为直接作用和间接作用。直接作用是指射线的能量直接作用于生物分子,引起生物分子的电离和激发,破坏蛋白质、核酸、酶等生物大分子的结构和功能。在照射大剂量时,处于分裂间期的细胞可因细胞遭到破坏而立即死亡。间接作用是指射线首先作用于水,引起水分子的活化和自由基的生成,自由基再作用于生物分子,造成损伤。电离辐射对人体产生的作用主要是通过诱导生物体发生电离反应生成自由基,生成的自由基会引起人体内分子、代谢、基因等多方面发生变化。这一过程会根据电离辐射受照时间长短的不同,而导致机体出现微损伤、细胞死亡、辐射诱发疾病等现象。

图1 辐射生物效应示意

5 低剂量辐射的兴奋效应

兴奋效应(hormesis)是指细胞或者机体对环境因 子刺激的一种双相反应,即低剂量环境因子刺激细胞或机体,会产生一种与大剂量刺激相反的效应。兴奋 效应最早是指低剂量化学毒物的刺激作用。19世纪,微生物学家Schulz观察到重金属和有机溶剂对酵母生长的促进作用后,认为这种现象可能普遍存在于各种化学物和生命体,进而提出了Arndt-Schulz定律,即弱刺激加速生命力,中等强度刺激促进生命力,强刺激抑制生命活力,但过强刺激却能致死。

低剂量辐射能激活细胞广谱防御性表观遗传信号,上调适应性相关基因表达,诱导应激蛋白产生,清除自由基,增强DNA损伤修复能力,诱导细胞通过凋亡或者自噬清除癌前细胞和突变细胞,这些作用都有利于细胞抵抗辐射损伤,降低辐射诱导的癌症和非癌疾病的发病率和死亡率,延缓神经退行性疾病的发生,延长个体寿命。

许多辐射流行病学调查研究也支持低剂量诱导兴 奋性效应有益于健康的观点。中国高本底辐射研究发现,高本底地区居民平均照射剂量为2.31mSv/y,显著高于对照地区居民平均0.96mSv/y的受照剂量,然而 40~70岁的高本底地区居民的癌症死亡率和发病率显著低于对照地区。巴西、埃及、伊朗和印度高本底地区居民天然照射剂量是美国居民平均天然照射剂量的20倍,但研究发现,这些地区居民的癌症发病率和死亡率与对照地区相比没有显著增加,甚至还有所降低。

6 低剂量辐射诱导的适应性反应

适应性反应(adaptiveresponse,AR)是指预先给予生物体以低剂量遗传毒性的刺激因子后,生物体对之 后受到的相同或类似刺激因子的高剂量暴露产生一定的保护作用,明显降低高剂量暴露所带来的损伤。低剂量电离辐射引起的适应性反应是指预先给予生物体低剂量辐射,可以使生物体对随后的大剂量辐射产生抗性,减轻大剂量照射产生的损害作用。

低剂量辐射诱导的适应性反应和兴奋效应机制相似。从辐射生物效应产生的过程来看,低剂量辐射和大剂量辐射对生物体作用的本质是一样的,即辐射粒子(光子)通过引起生物大分子的电离,引起生物大分子结构和功能的改变,这种单位辐射剂量对细胞的“微损伤”或内稳态的“微扰动”,激发了细胞的防御机能,即活性氧清除能力的增加,DNA损伤修复能力的增强, 细胞周期和凋亡的改变等。这种防御机制可以持续几个小时到数周,在此期间生物体暴露于大剂量辐射或受到其他有害因素时,持续存在的防御机制就会减轻大剂量有害因素产生的损伤,比如通过DNA损伤修复降低突变的发生,通过增强机体免疫,增强凋亡清除其他因素诱导的癌前细胞或者转化细胞,降低癌症发生率。

7 铀矿实验室、矿山退役对环境的影响及处理

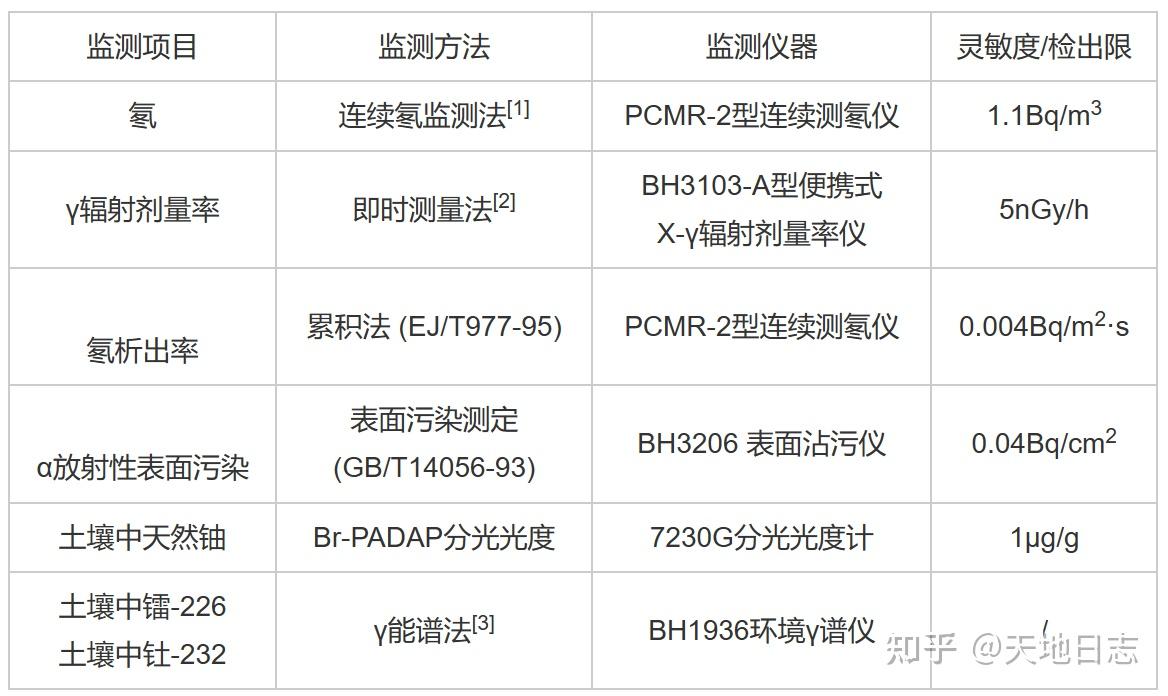

首先看下辐射的检测方法,如下图所示:

图2 测定方法与测定仪器

贵州矿山地质勘探工作结束后的环境辐射需要加强整治,以便减小矿山地质勘探设施给环境带来的污染。从治理效果来看,能够达到退役整治目标。通过对江西宜春铀矿地质实验室退役后进行全方位的监测和分析后,可以看出: 该退役工程实施后,原实验室所在地氢气浓度、氨析出率、γ辐射剂量率已恢复到本底水平: 实验室原样品、标本、关(矿) 芯、标准源、模型库,碎样间,磨片间,切片间,岩矿鉴定间等建筑K沟被污染的土壤经深挖移除后γ辐射剂量率恢复到本底水平,土壤中放物内的地面及墙壁a放射性表面污染未超过标准限值;原开挖地射性核素天然铀、镭-226、针-232含量恢复到本底状态。退役后的实验室的整治工作基本达到环境标准,对周围环境没有造成不良影响,对人们的人身健康和工作生活未造成代害也无潜在危害。退役后的实验室可以纳入基本建设的范畴,进行合理的开发利用。

参考文献

[1] 曹毅,谢文.电离辐射的生物效应及健康影响[J].科技导报,2018,36(15):48-53.

[2] 赵忠显,贺红.贵州矿山地质勘探设施退役整治工程的辐射环境影响分析及治理研究[J].世界有色金属,2019,(15):219-220.

[3] 杨小青,胡宝清,肖远东.某铀矿地质实验室退役后对周围环境的影响[J].中国辐射卫生,2007,(04):464-465.

其他文献

[1] 宋姣姣,万泽坤.铀矿地质勘探设施退役整治工程的辐射环境影响分析及安全防护[J].科技创新与应用,2015,(31):157.