月球基地设想(四)——分类、选址及相应技术

书接上回,上一回主要介绍了“熔岩管洞穴”这种特殊结构。这一次我们将更加宏观的介绍月球基地的情况。

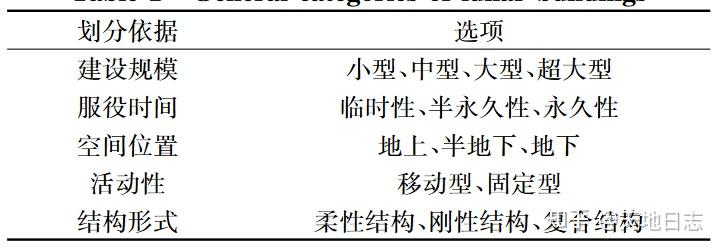

一、月面建筑的分类

月面建筑的类型划分

月面建筑设施整体系统一般可由核心建筑结构和相关设施组成,配套设施根据功能需求的不同,可以包括紧急逃生舱、能源站、降落垫/发射塔、太空车库、天文望远镜、资源探测站、科学实验站等。

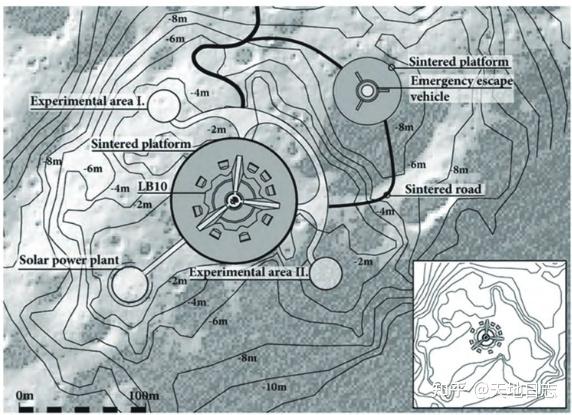

二、选址考虑因素和Emmanouil版LB10规划

Emmanouil 等提出月面建造选址的 6 项主要考虑因素为: 热(温度) 状况、光照条件、 周围地形多样性、地面平整性、航天器着陆点位置 距离和水冰资源。根据这些选址因素比较月面南极和北极的选址利弊,最终提出选址于月球北极点附近高原地区。同时给出了月面建筑设施 LB10 的场地布局规划,包括航天器着陆场、发射台、发电站、主体建筑、科学望远镜和连接通道设施等(如下图所示)。但需要注意的是,我国更偏向于在月球南极建立国际科研站。

LB10 的场地布局

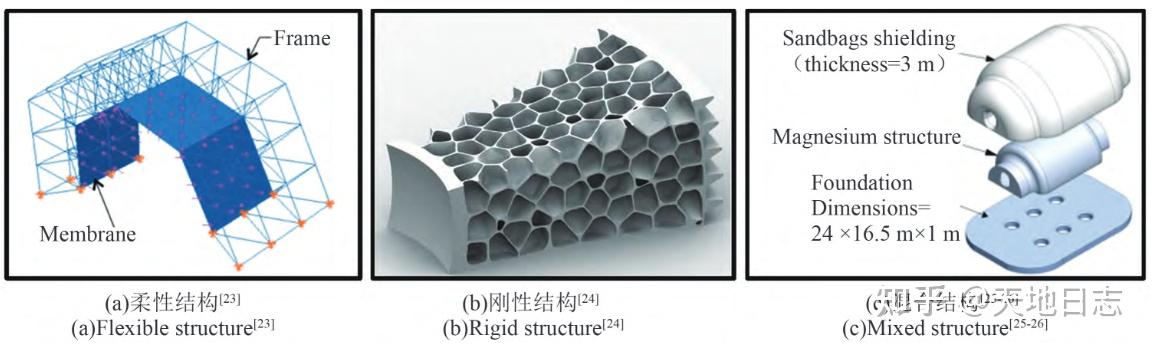

三、月面建筑结构形式设计

月球极端的环境同样要求月面建筑必 须具有特殊的结构形式。

1) 在月球低重力、超真空的环境条件下,结构内部的人造气压如果控制不当,容易使结构外壳发生变形或移位;

2) 月面频繁的微流星体冲撞、强辐射和昼夜 更替产生的大温差对结构外壳的强度、刚度和耐 久性提出了高要求;

3) 高频、长时持、低等级的月震极易破坏结构与基础及月面的连接;

4) 若直接二次利用航天器作为登月后的月面建筑结构,其与月面的连接难度高,需特殊设计。

针对月面建筑结构的特殊性,研究表明拱形弧面(球状) 结构形 式往往成为月面建筑结构形式的首选,包括柔性 结构、刚性结构和混合结构等,如下图所示。

月面建筑典型结构形式

四、月壤利用技术

月面建造工程将消耗大量的建造材料,而受短期内航天器运载能力的限制,间接从地球上运送材料至月面,进行建造工作的成本将是异常巨大的。因此,就地取材、直接收集利用月面的月壤进行原位建造将是一种有效手段,这也是目前关于月面建造材料研究的主流观点。而月壤本身也是一种具有重要加工价值的原位建筑材料。NASA喷气推进实验室表明以月壤作为月球建筑的防护层可极大地减少昼夜温差对建筑结构产生的循环应力和辐射造成的材料性能损伤和老化。

就月面原位材料制取而言,存在以下挑战:

1) 月面原有的建造材料主要是月壤及月岩,种类相对单一,且水资源难以利用,具备或可制备的材料功能有限; 2) 月面超真空、低重力、大温差的极端环境对建造材料制备(如烧坯制砖) 时的热传导、加压等过程影响极大,材料制备后的服役环境恶劣、服役性能要求高; 3) 制备或生产建造材料的装备受航天器运载能力限制导致种类、尺寸局限。

迄今为止,世界各国针对不同的研究需求配制了多种不同的月壤模拟物。其中,华中科技大学则直接面向月面建造原位材料利用与制备需求,配制了专门的模拟月壤 HUST-1。利用 HUST-1 模拟月壤验证了高温烧结和干拌蒸压两种方式制备月壤砖的可行性,为未来进行月面砖砌建造奠定基础,制备流程见下图。

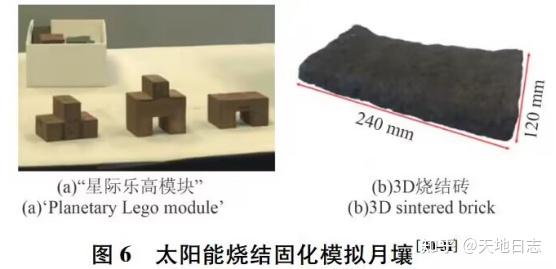

此外,利用太阳能烧结固化模拟月壤材料也是一种可行思路,典型的研究包括: 美国太平洋国际空间探测中心(PISCES)将模拟月壤混合添加剂通过太阳能炉烧结出特定形状的“星际乐高模块”; 德国航空航天中心(DLR)利用曲面镜将太阳能聚焦产生极高温,将模拟月壤颗粒 3D 烧结固化形成砖。

尽管上述研究通过配制模拟月壤验证了几种 开发月壤混凝土或制砖的方法,但建造功能完整、 结构性能符合要求的月面建筑仅仅只靠原位制备的月壤建造材料恐怕是不足的,仍需进一步的研究。

五、智能化无人建造装备技术

月表条件严酷,应尽可能减少航天员的直接建造。智能化无人建造装备主要是包含在轨人机混合遥操作、微重力下建造机械控制、施工安全监控、误差监测以及建筑设备无人安装等技术,例如,智能化挖土、物质搬运、夯实月壤机器人等等。这些智能化无人装备是保障月球建筑建造的基础。

六、建筑内部环境控制技术

保障在月航天员的生命安全是月球建筑的重要任务,其内部环境控制技术是实现这一任务的关键。内部环境控制技术由多个子技术系统构成,包含供气调压、气体成分控制、温湿度调控、通风净化、火灾防控、水管理、废物管理等。

七、再生式生保技术

为在月航天员提供再生式物资补给是实现较长期持续的在月生存的关键。再生式生保技术,由早期开环式生保逐渐发展为闭环式生保系统,实现碳、氢、氧的有机循环,形成可持续的生命物质补给。

值得指出的是,建设月球建筑是一项长期复杂的工程,除此之外,在建筑、结构、材料、建造、能源、生保等方面仍需开展多项关键技术研究,这些主要关键技术的预先突破是保障月球建筑建设顺利实施的前提条件。