日本DESTINY+计划

DESTINY+ 是什么?

DESTINY+ 的全称是 “Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science”,即“利用飞越Phaethon小行星与尘埃科学开展行星际航行空间技术演示与实验”。它是由工程界与科学界共同合作的一次任务,已被日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)宇宙科学研究所(ISAS)选为小型级项目中的第二号探测器,目前正在研制中,目标在 2028 财年发射。

从工程角度看,DESTINY+ 旨在验证能够以更低成本、更高频度、更灵活方式开展未来深空探测所需的关键技术,重点是扩大电推进的应用范围并获取先进的高速飞越技术。

科学方面,任务要阐明给地球带来碳和有机物的行星际尘埃的本质,并将对双子座流星雨的母体——小行星 (3200) 菲顿(Phaethon)实施飞越探测,因为Phaethon被认为是这类尘埃的来源之一。

航天器系统

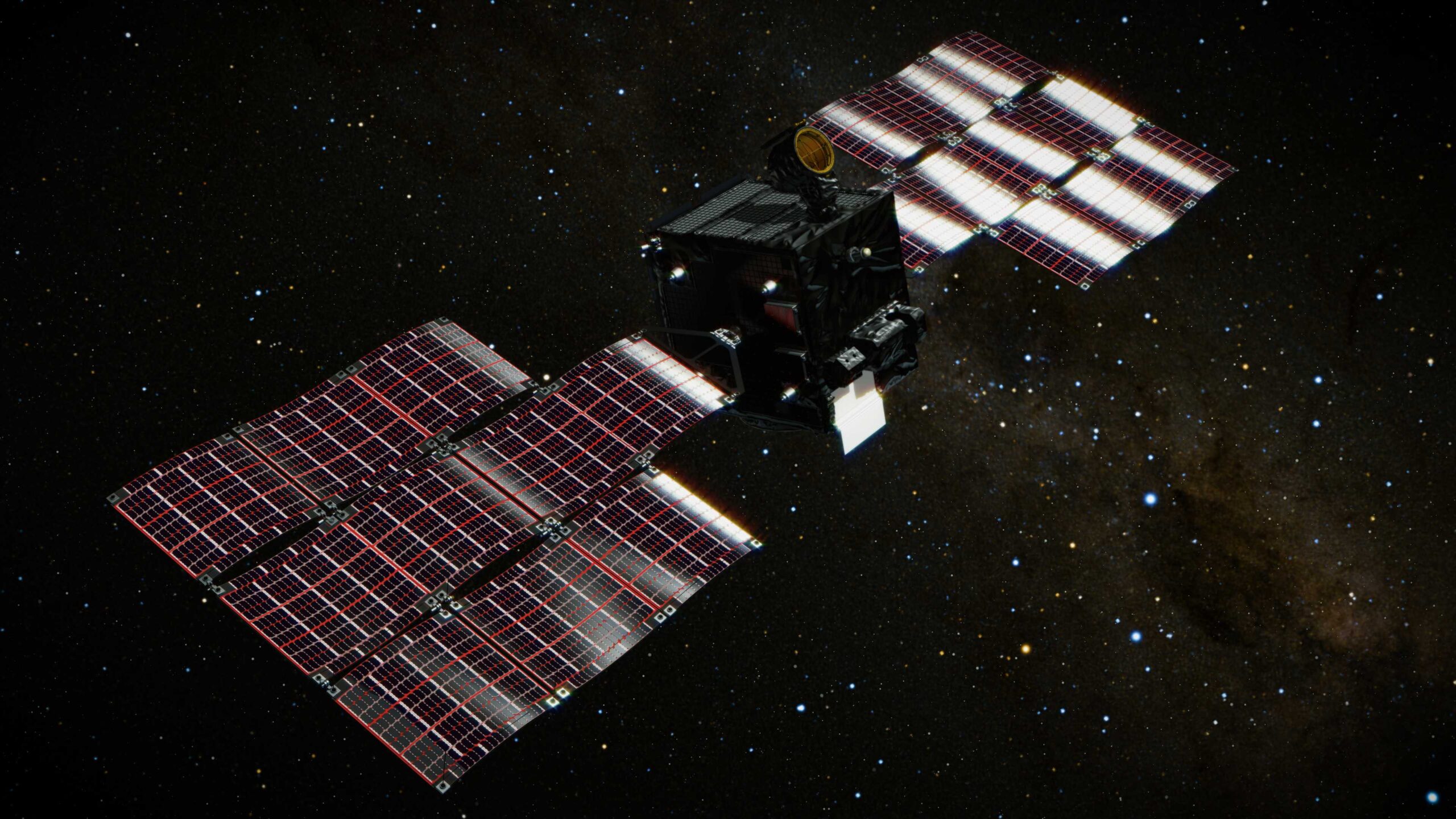

主承包商于 2020 财年确定,最初计划用约 4 年时间研制,目标 2024 财年发射。为了在短周期内获得高可靠性的航天器,研制方针限定“只开发真正必要的新部件”,其余尽量沿用已有产品。

任务包括约 2 年的地球轨道阶段和约 4.5 年的行星际飞行阶段,两阶段都需要启动离子发动机。因此大量采用了已在地球轨道卫星“日出”(Hinode)、“荒濑”(Arase)以及行星际离子发动机运行的“隼鸟 2 号”(Hayabusa2)上经过验证的小型科学卫星通用总线设备。

在地球轨道内长时间运行离子发动机尚属首次,热设计等方面出现诸多新课题,相关工程亮点将在后文“工程”部分介绍。

由于 2024 财年计划调整,地球轨道阶段将被取消,航天器将由大型火箭直接送入行星际轨道,但仍保留可在行星轨道使用离子发动机的设计。

工程

DESTINY+ 将演示低成本、高频度、灵活深空探测所需技术。

JAXA 的空间科学任务共分四类:中型战略项目(H2A/H3 火箭发射)、小型竞争项目(Epsilon/Epsilon-S 火箭发射)、国际战略合作项目、其它小型项目。以往深空探测器多由 H2A 等大型火箭发射;要提高频率,就必须也能用小型 Epsilon-S 火箭。但 Epsilon-S 无法将 500 kg 级探测器直接送入行星际轨道。

因此,DESTINY+ 将由 Epsilon-S 火箭加小型固体上面级先送入一条大椭圆地球轨道,随后利用星上 4 台改进型 μ10 离子发动机连续工作约 1.5 年,把远地点抬升至月球引力影响范围;再通过约半年的多次月球借力,最终脱离地球引力进入行星际空间。若成功,它将成为世界首颗由“人造卫星”变为“人造行星”的航天器。

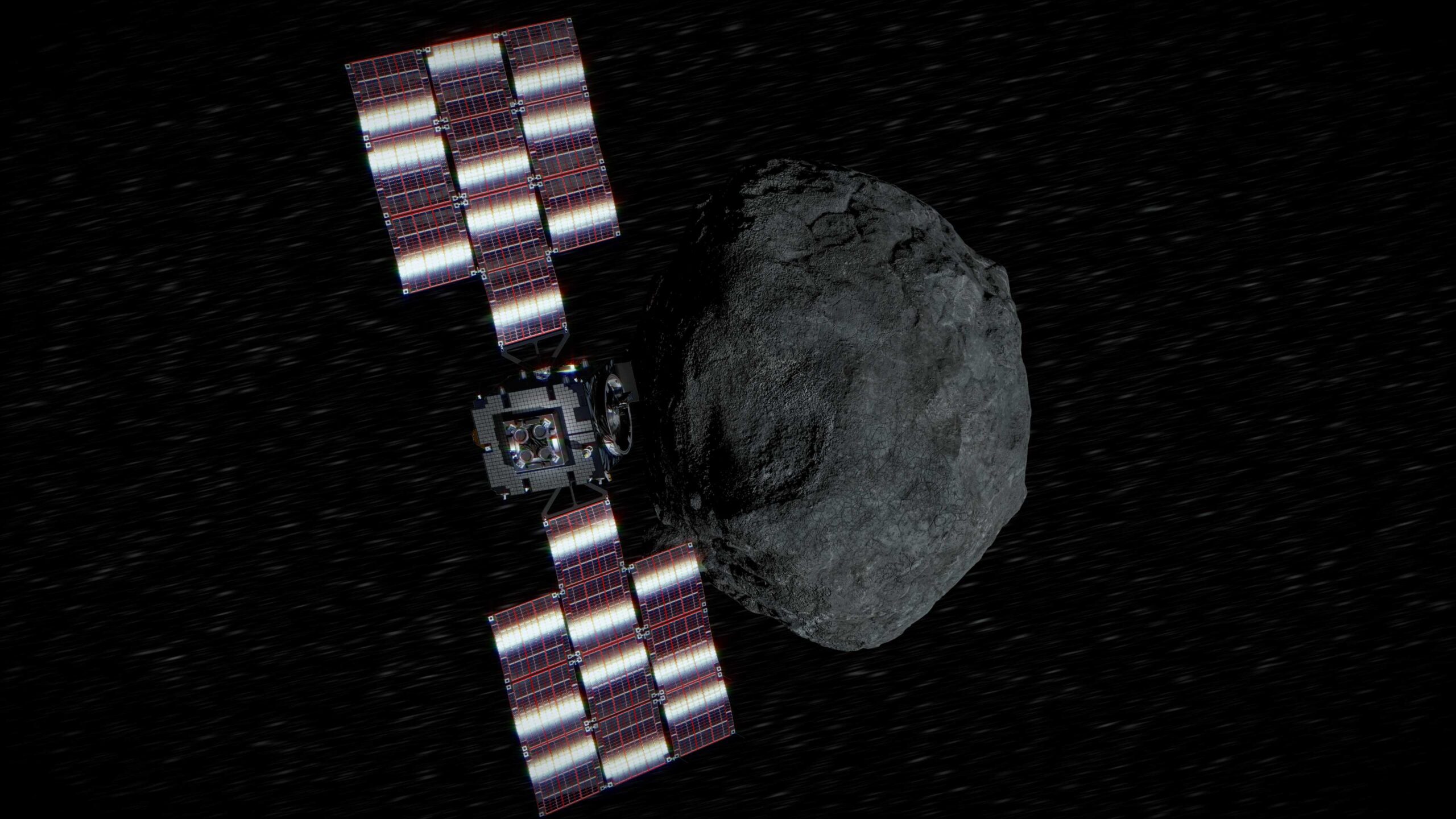

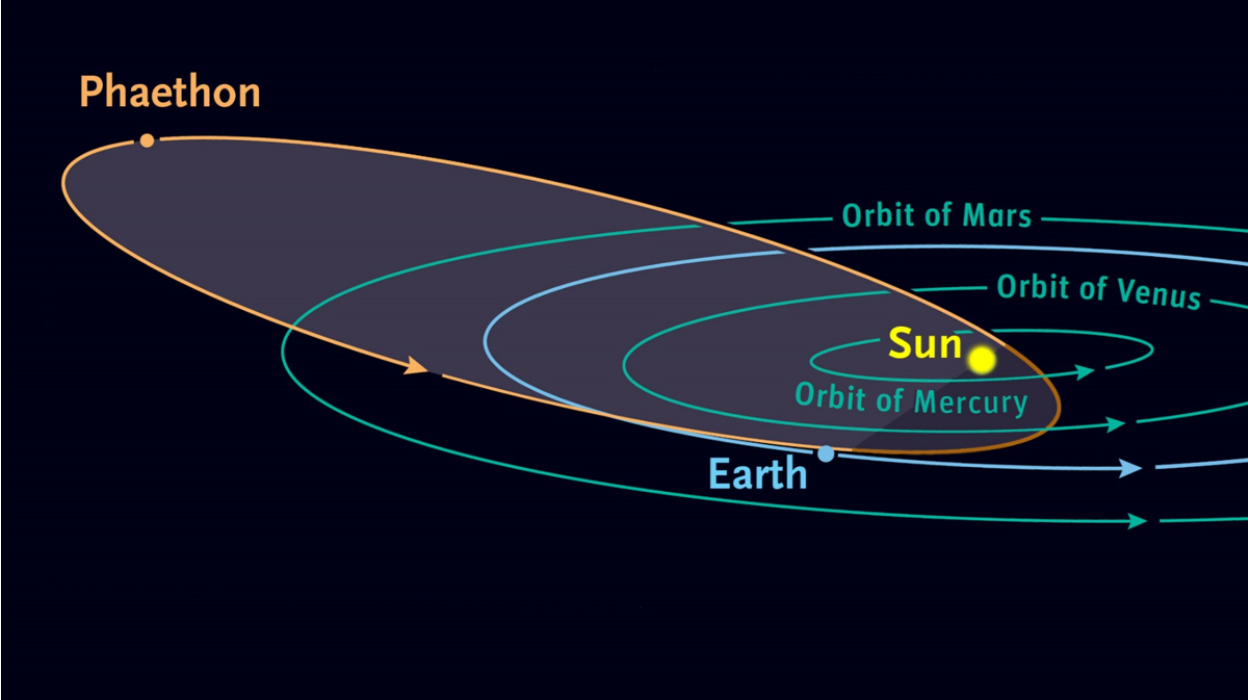

进入绕日轨道后,探测器继续利用离子发动机变轨,最终接近目标天体——小行星 (3200) Phaethon。由于Phaethon轨道偏心率和倾角都很大,无法与其“交会”,只能以约 35 km/s 的相对高速“飞越”,在极短时间内完成拍照与探测。

通过此次任务,DESTINY+ 将验证“在行星轨道内使用离子发动机”以及“高速飞越探测”两项关键技术,为未来低成本、高频度、灵活的深空探测奠定基础。

科学

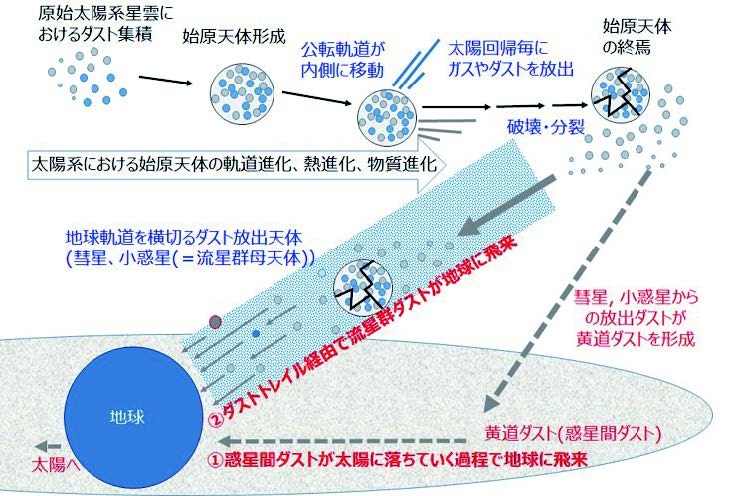

提到来自太空的“访客”,很多人想到陨石,但实际上每年有约 4 万吨宇宙尘埃落到地球。其中直径小于 100 μm 的微粒在大气层中受热影响小,约 2500 吨能落到地表,是陨石总量的约 50 倍。地表回收的尘埃中已发现大量碳和有机物,数量是碳质球粒陨石的数倍,因此尘埃可能是把宇宙有机物运到地球的最大载体。近年来,跨学科尘埃研究正积极验证“宇宙输入的碳与有机物成为地球生命前驱物质”这一假说。

宇宙尘埃不仅具有极高科学价值,还在冲入大气时燃烧发光,化作流星雨。每年 12 月的双子座流星雨,其母体已被确定为小行星 (3200) Phaethon。Phaethon过去释放的尘埃沿其轨道形成尘埃尾迹,当地球穿过该尾迹时便出现流星雨。

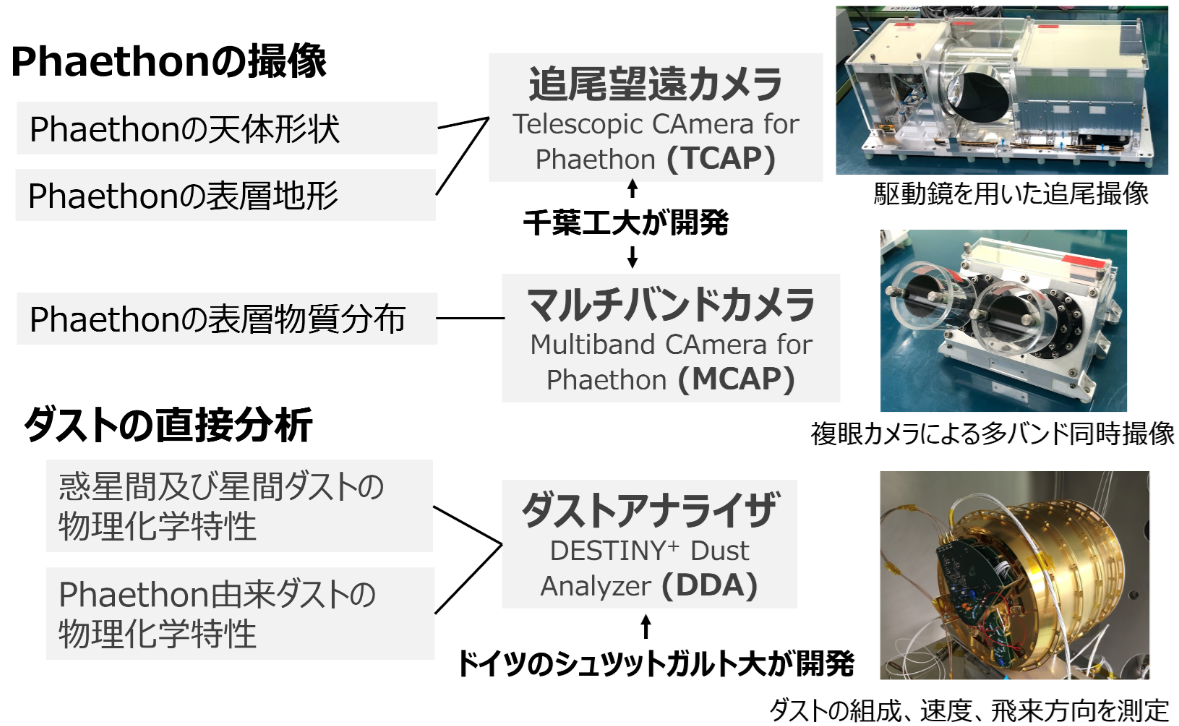

如“工程”部分所述,DESTINY+ 将对Phaethon实施飞越探测,届时将现场分析小行星附近漂浮的尘埃,同时拍摄表面地形与物质分布。此外,从地球轨道到行星际航行的整个任务期间,探测器将持续对行星际及星际尘埃进行现场分析,以揭示其性质。

为此,DESTINY+ 搭载三台科学仪器:DESTINY+ 尘埃分析仪(DDA,由德国航空航天中心 DLR 资助、斯图加特大学研制,千叶工业大学负责接口协调)、Phaethon望远镜相机(TCAP)和Phaethon多波段相机(MCAP,后两者由千叶工业大学主导)。

任务情况

DESTINY+由于Phaethon同轨道偏心率大、倾角高,其相对于黄道面的相对速度极高,导致无法对该小行星实施采样返回或交会任务。因此,飞掠是目前最可行的探测方式。Phaethon同绕太阳运行的轨道呈高度椭圆,近日点与远日点分别为0.14天文单位和2.4天文单位(au:日地平均距离),其与黄道面相交时的速度高达36 km/s。

每年12月中旬,Phaethon 都会向地球输送大量流星体(尘埃),形成双子座流星雨。它是已知最接近太阳的最大小行星(直径约6公里),在近日点时表面温度可超过700℃。

由于其会像彗星一样喷射尘埃和微流星体,Phaethon 也被称为“活跃小行星”。然而,地基望远镜从未直接捕捉到它喷射尘埃的画面,因此尘埃喷射机制一直是天文学和行星科学领域长期争论的话题。值得注意的是,尽管沿着擦日轨道运行,Phaethon 仍以1.4年的周期绕太阳公转,并未像其他掠日彗星那样解体。

在DESTINY+任务中,当探测器近距离飞越小行星时,我们将详细观测 Phaethon 的地形,并分析其附近尘埃颗粒的化学成分、质量等物理特性。作为一颗强烈受太阳加热、每年向地球输送尘埃的活跃小行星,我们希望通过DESTINY+的原位观测揭示 Phaethon 的真实状况!

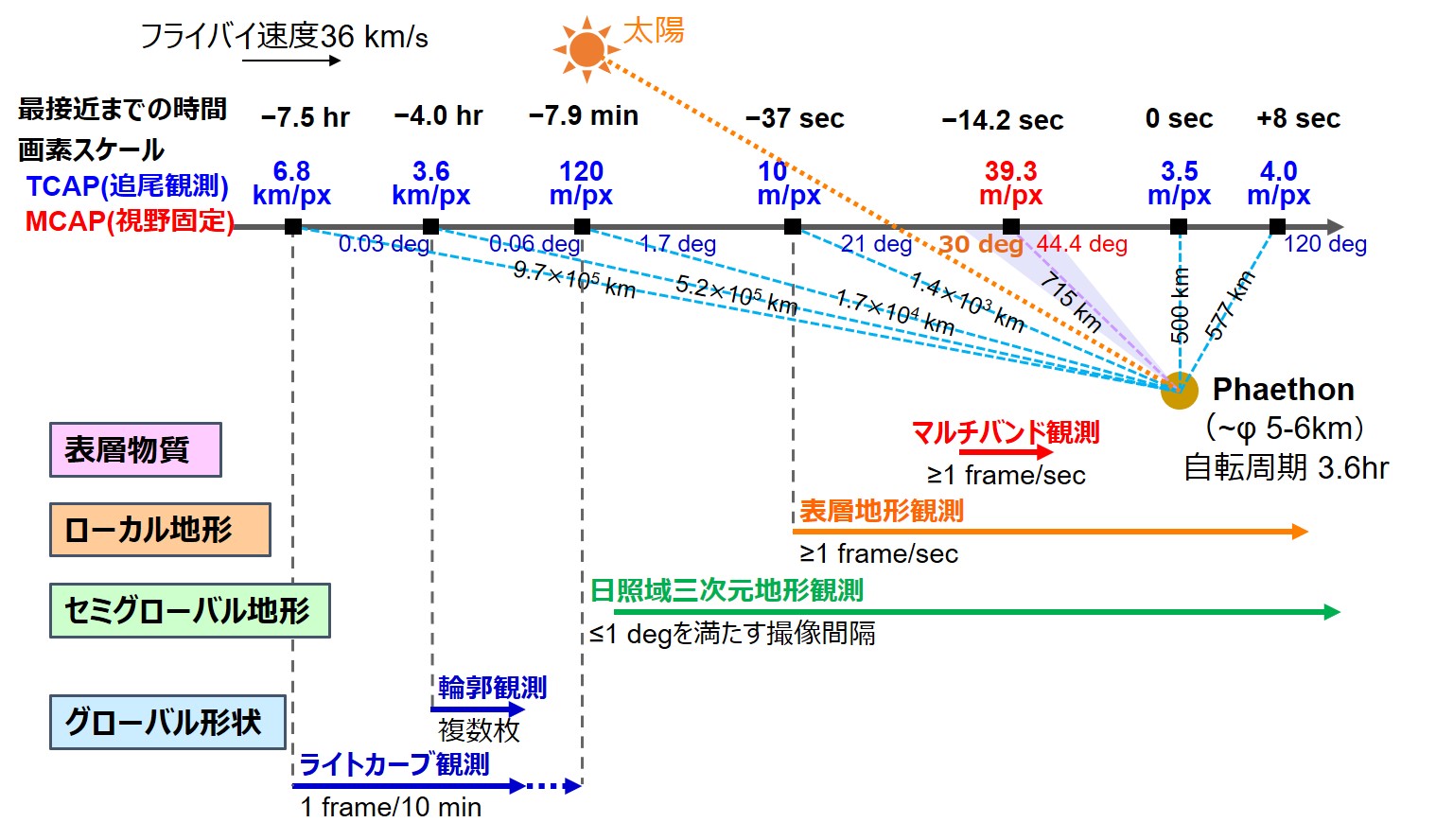

最接近 Phaethon 时,DESTINY+航天器将以约36 km/s的相对速度从约500公里外追踪并拍摄小行星表面的地形,同时利用多波段相机解析各种表面物质的分布。

此外,航天器搭载的尘埃分析仪将测量 Phaethon 喷射尘埃的元素组成、撞击速度与质量。在从地球飞往 Phaethon 的星际巡航阶段,该仪器还将对行星际和星际尘埃进行原位测量。DESTINY+将使用三台科学仪器——跟踪望远相机、多波段相机和尘埃分析仪——开展原位科学观测。

2017年12月,当地心距离约1000万公里时,多台地基望远镜对 Phaethon 进行了观测,其中波多黎各阿雷西博雷达的观测首次揭示了这颗小行星粗略的三维形状。

科学仪器与观测策略

科学仪器

DESTINY+ 将搭载三台科学仪器:DESTINY+ 尘埃分析仪(DDA)、用于 Phaethon 的望远相机(TCAP),以及用于 Phaethon 的多波段相机(MCAP)。DDA 是一款体积小、重量轻、性能高的设备,是对卡西尼号搭载的宇宙尘埃分析仪(CDA)的改进版本,由斯图加特大学牵头、与德国国际合作团队共同开发。TCAP 和 MCAP 则由千叶工业大学主导研制。

Phaethon 飞掠期间的观测计划